キリスト教徒たちは毎週教会に集まってミサを行い、司祭からパンとワインによる「聖体拝領」が行われます。

定期的に行われるミサは神聖なる儀式でもありましたが、娯楽の少ない中世においては聖歌を合唱したり、司祭から聖人たちの話を聞いたり、教会同士で伝わってくるゴシップを聞いたりすることは大切な娯楽でした。

大抵の街や村で司祭は、村一番の物知りであり事情通であり文字が読める唯一の知識人だったのです。彼らは教会のネットワークを通じて、最も早く近隣のゴシップや国や貴族や教会の動きを知る情報源であり、日常に起こる様々な問題に助言してくれる知恵者でした。

だからこそ人々は司祭様を尊敬し、教会に寄進し、争うように教会を豪華にして村同士で自慢し合ったのです。中世ヨーロッパの村人たちにとって教会は神聖な場であったと同時に、もっとも面白い空間であった事は忘れてはならない部分です。

そして貧しき者たちにも等しく与えられるパンとワインは、彼らの共存意識を高め、ほろ酔い加減で司祭様のありがたい話を聞くのは、つらい現実を束の間のあいだ忘れさせてくれる大事な儀式だったのです。

もっとも、一方でワインに酔っ払って粗相をする民衆も見受けられ、このため地域によっては「野蛮な下級民族には聖体拝領はパンのみで行う」という禁令が出されて深刻な民族問題にもなったりしています。

それがもっとも深刻な形で現れたのが、神聖ローマ帝国のボヘミア王国において「ボヘミア人には聖体拝領をパンのみで行う」という宗教的な差別政策でした。それがボヘミア王国の一大宗教戦争ともなった「フス戦争」の一つの大きな原因でした。

まさに中世ヨーロッパ人にとってワインとは単なる飲み物ではなく、命をかけた宗教戦争の引き金ともなる「聖なる飲み物」であったのです。

また聖体拝領のとき司祭や神父の祈りによってパンとワインが「キリストの肉と血」に聖変化(transubstantiation)するというのは、とても大事な教義であり、「パンとワインが本当にキリスト変化しているのか? いつ変化しているのか?」などで深刻な論争や異端認定などが行われたりしたのですが、それについてはまた別の機会にしましょう。

ともあれ、聖なるミサのために捧げられるワインは、単なる飲み物ではなくミサのたびに消費される「キリスト教社会における必需品」であったことが重要なのです。

しかも、中世ヨーロッパの時代のミサは毎週日曜日に行われるのを基本として、クリスマス(降誕祭)や復活祭や聖霊降臨祭などには、大規模な祝祭ミサが行われ、各都市・村・ギルドごとに守護聖人の記念日があり、特別なミサが行われ、四旬節や待降節などの節制をするミサも行われました。

中世ヨーロッパ世界では、年がら年中ミサが行われ、そのたびにワインが消費されたのです。

ですから、単なる嗜好品ならば貧しかったり収穫に適さなかったりするなら我慢すれば済みますが、「神との契約」のために「キリストの血」として扱われるワインは「収穫できないから我慢する」では済まないのです。

このため、本来は地中海沿岸の温暖な地の植物であったブドウを、北の地でも栽培するという努力が、中世ヨーロッパ時代を通じて行われるのです。

代表的なのがドイツの地で、現在ではライン川沿いのモーゼル地方などの渓谷地帯が白ワインの名産地として有名です。

この地域はローマ時代からブドウが栽培される試みがされていたようですが、その生産が本格的に始まったのはフランク王国の領土となりキリスト教圏となってからです。

ドイツのライン川沿いの渓谷地帯の南側の斜面に開墾されたブドウ畑は、現在ではき世界遺産に認定されるほどの絶景ですが、このブドウ畑を開拓するために修道院の修道士たちと農夫たちは想像を絶する努力と知恵を絞ってきたのです。

そもそもは石灰質の粘土層で覆われた土壌自体はブドウ畑に適していましたが、ブドウを栽培するにはドイツ地方では日照量と温暖さが足りないという障壁がありました。

そのため試行錯誤の末にドイツの修道士と農夫たちが編み出したのが、「川沿いの南側の斜面ならば暖かいので斜面沿いに縦に並べる」という栽培法でした。

斜面のブドウ畑

斜面のブドウ畑

ブドウ栽培の図解

ブドウ栽培の図解

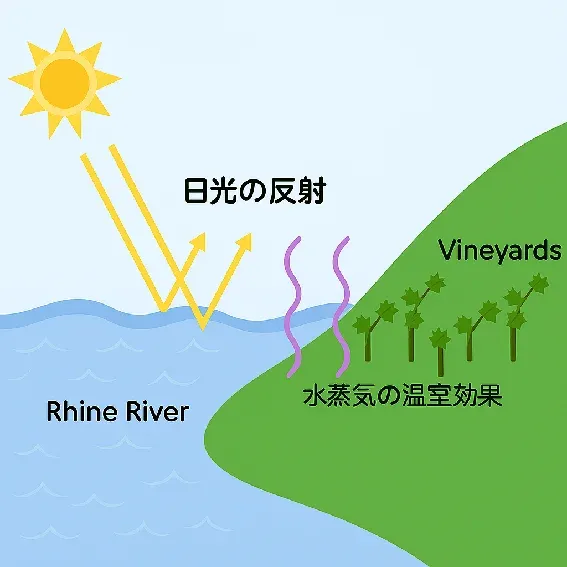

この図のように南側の斜面に縦に並べることによって日照時間を長くし、さらに川に反射する日光と川沿いの水蒸気の温室効果によって「温暖な畑」を確保するという力技です。

さらに、もともとは横に這わせるように棚のように育てていくブドウを一本一本縦の棒に仕立てて育てて少しでも一本あたりの日照時間を長くするという栽培法が編み出されます。

縦仕立てのブドウ

縦仕立てのブドウ

棚仕立てならば蔓に従って自然に育つブドウを、一本一本仕立てるだけでも大変ですが、それを川沿いの斜面で行うのです。斜面を往復する農夫たちの疲労は凄まじく、労働力だけで言えば非常に非効率な栽培法だと言えるでしょう。

それでも中世ヨーロッパのドイツ人農夫と修道士たちは、自分たちの手で「神に捧げる飲み物」であるワインを作るために、その労力を惜しまなかったのです。

もちろん、斜面に段々畑のように栽培したり、棚ではなく縦仕立てにしたりする栽培法に至るまでには、何度も失敗し試行錯誤を重ねたのは言うまでもありません。一回栽培に失敗すれば一年が無駄になってしまうのです。

ここで力を発揮したのが「修道院制度」でした。

中世ヨーロッパでは貴重な「読み書きのできる修道士」たちは、農夫たちと研究と議論を重ね、その記録を筆写し修道院の書庫に残しておきます。そしてブドウの収穫量や栽培法の記録が修道院に受け継がれ、「より良い栽培法」が筆写され改良されていくのです。

これはブドウの栽培に限ったことではなく、麦や大麦など様々な農作物の栽培法や牧畜技術や建築技術や鍛冶屋の知恵、薬草の効果などが修道院に蓄積され、研究されていったのです。中世当時の修道院は「祈りの空間」でしたが、一方で中世ヨーロッパの技術を集積したラボでもあったのです。

さらに言えば、修道院は独立した存在ではなく、それらの知識やノウハウは同じキリスト教者たちの教義によって基本的に共有され、アップデートを繰り返してきたのです。

また修道院に蓄積されている穀物や金銭、さらに言えば他の修道院から分配されたり貴族たちから寄進されたりする物資は、「ブドウ栽培に失敗しても修道士たちや労働者たちが餓えずに済む」という保証にもなりました。

もちろん神に捧げるワインの材料となるブドウの新種改良や栽培方法は最も熱心に行われていた修道院のマスト事業でした。

という中世世界を体験できる『Kingdom Come: Deliverance II』をみんなもプレイしよう!

(次回は 2025/11/05 に公開予定です。お楽しみに!)