日本においてワインを語るときにばっさりと抜け落ちているのが、「キリスト教」の話です。

日本でも1990年代から2000年代にかけてワインブームが起きて、無数のワイン本などが発売され、メディアでもワインについて語る人が爆発的に増えました。

やはり商業的にもメディア的にも「宗教色」というものは忌避されるのでしょう。このため日本では驚くぐらいワインについて語るときに、「キリスト教」という要素が『脱臭』して語られがちです。

しかし、ワインという文化を語るにあたってキリスト教とその歴史は絶対に欠かすことの出来ないものであり、中世ドイツのワインについて語るに当たっては、まずキリスト教とワインについて語らないわけにはならないのです。

旧約聖書の士師記9章にこんな記述があります。

あるとき、もろもろの木たちが自分たちの王を立てようとします。

そしてオリーブ・イチジクに断られた、木々たちは次にブドウのところに来ます。

「もろもろの木はまたぶどうの木に言った、『きてわたしたちの王になってください』。

しかし、ぶどうの木は彼らに言った、『わたしはどうして神と人とを喜ばせるわたしのぶどう酒を捨てて行って、もろもろの木を治めることができましょう』」

はるか古代、旧約聖書が編まれた古代イスラエルでも、すでにワインは「神と人を喜ばせる飲み物」として、地中海沿岸地域の主要産業であったオリーブやアダムとイブが最初に身に着けたイチジクに次ぐ重要な栽培植物であった事がわかります。

さらに『新約聖書』では、イエス・キリストは最後の晩餐において「これは私の血と肉である」と示し、自らが犠牲になって「神との新たな契約」を結んだのです。

これにより、「ユダヤ人だけが契約の民」であったユダヤ教から、「イエス・キリストを犠牲として捧げた新たな契約が結ばれ」全人類を救済の対象とするキリスト教が生まれました。

ローマ帝国時代において、無数の新興宗教が生まれていましたが、この時代の宗教はユダヤ教もギリシャやローマの神々も、ほとんどの宗教が羊などの家畜や狩猟動物、時には人間でさえを生贄として神々に捧げることを必要としていました。

そんなところにキリスト教は「パンとワインだけで神々と契約を結べる!」と圧倒的なコストパフォーマンスを実現したことにありました。

ローコストであっただけでなく、貧しい人や体の弱い人でもパンとワインだけで神と契約を結んで救済の対象になれるというのは、まさに「神の民主化」であり当時の人々にとっては先進的で魅力的であったのです。

もちろんイエス・キリストの説いた「心を尽くして神を愛し、隣人を自分のように愛しなさい」という「神への愛」と「隣人愛」も、ローマ末期の不安な情勢の中では頼もしかった教えでもあったでしょう、瞬く間にキリスト教はローマ全土に広まっていきます。

こうしてワインは、単なる嗜好品から「神との契約を結ぶキーアイテム」としてキリスト教世界では、パンと同じぐらい大切な飲み物となっていくのです。

このため単なる嗜好品としてだけではなく宗教的情熱と義務感によって、ローマ帝国崩壊後、ヨーロッパ世界にキリスト教が広まって行くとともに、ブドウ栽培とワインはヨーロッパ全土に広がっていきます。

こうしたブドウ栽培とヨーロッパの森の開拓とキリスト教の布教を一手に担っていたのが、「修道院」です。

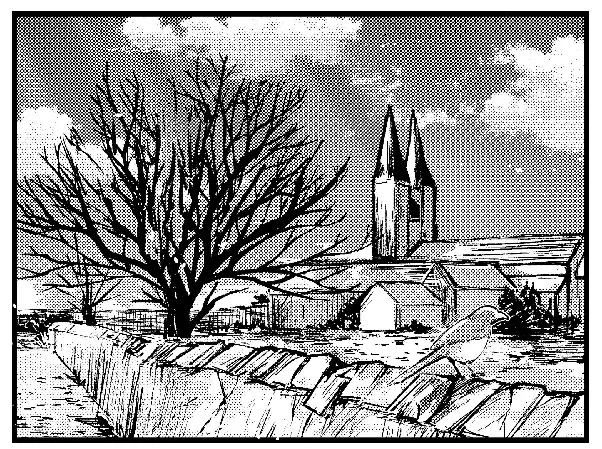

「こもれびシュトラーセ」3話より聖マチルダ修道院

「こもれびシュトラーセ」3話より聖マチルダ修道院

という中世世界を体験できる『Kingdom Come: Deliverance II』をみんなもプレイしよう!

(次回は 2025/10/22 に公開予定です。お楽しみに!)